大和高原の歴史探究とは?

丹生町を含めた大和高原の歴史は古いものの、高齢化や人口減少により、これまで口伝えつたわってきた歴史や風習などの文化が失われつつつあります。

そこで、大和高原の歴史を後世に残していくためにも、歴史の探究や情報発信を行っていきたいと思います。

三日地蔵

地蔵尊が三日ごとに各戸持ち送りで順にまつられる風習が残っています。全国的にも珍しい風習です。

千体地蔵磨崖仏

丹生町集落の北東はずれにある磨崖仏。小さな橋を渡り、細い道をすすむと、手前に2箇所、その奥に1箇所、さらにその奥に1箇所の磨崖仏がみられる。江戸時代代寛文十年(1670)・天和二年(1682)の年号が見られる。

富士浅間社供養碑

丹生神社近くの製茶場前にある供養碑。「南無浅間 宝暦十一(1761) 辛巳6月7日」の銘が見られる。

たくさんのご参加ありがとうございました!

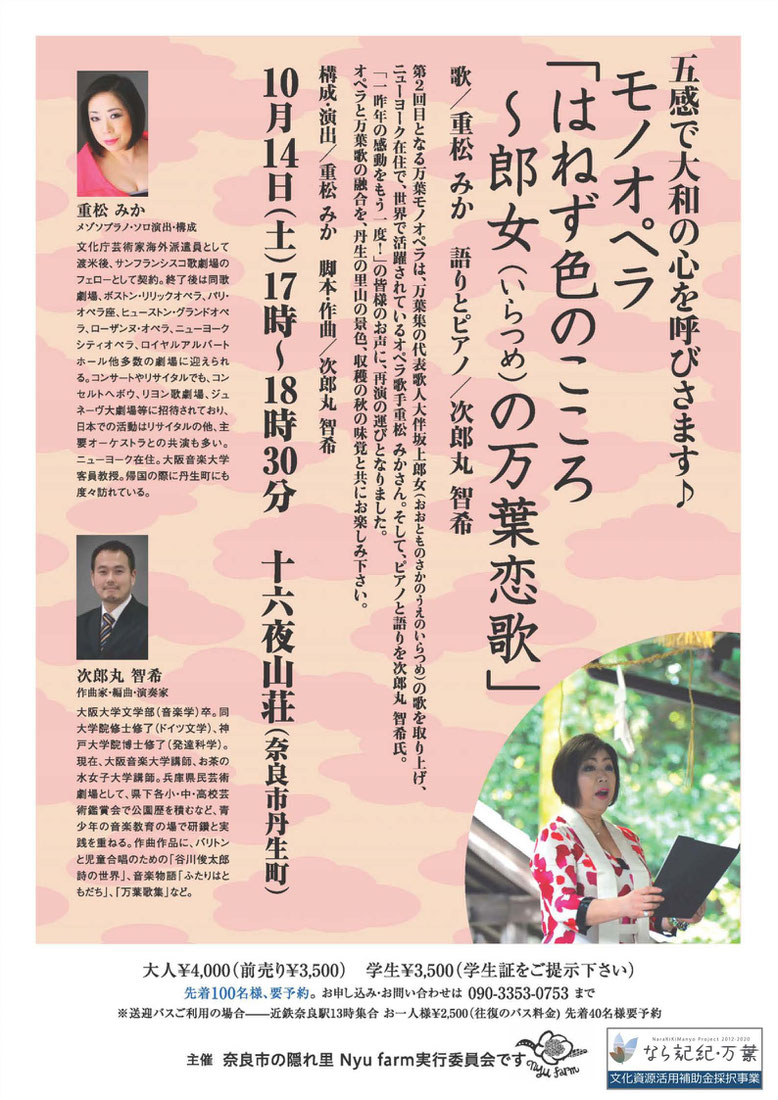

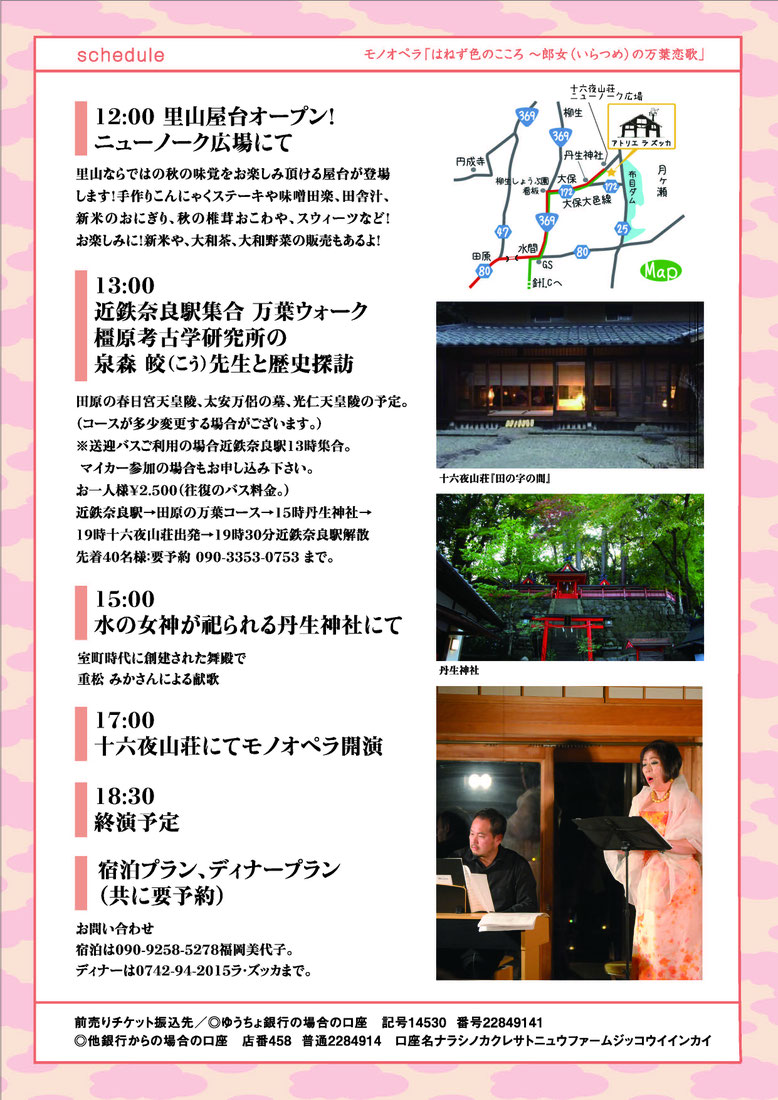

◇10月14日(土)『五感で大和の心を呼びさます♪ モノオペラ「はねず色のこころ ~郎女(いらつめ)の万葉恋歌」』

が無事終了いたしました。モノオペラを開催しました!

◇演劇「丹生都比売」(2017年8月5日)in十六夜山荘

◆演劇「丹生都比売」ページ

https://peraichi.com/landing_pages/view/niutsuhime

◆演劇「丹生都比売」クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/view/32797

◇腰機体験(2016年3月12日)

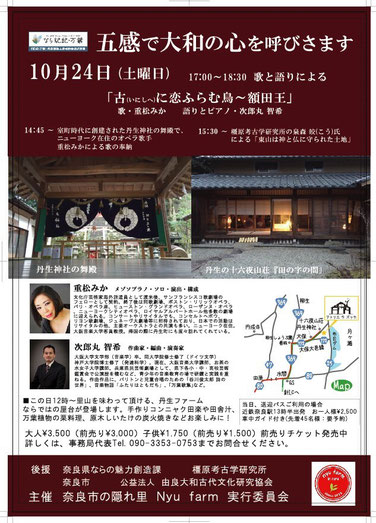

◇五感で大和の心を呼び覚ます(2015年10月24日)

五感で大和の心を呼びさます

(「なら記紀・万葉」県民活動支援補助金採択事業)

重松みか メゾソプラノ・ソロ・

演出・構成

文化庁芸術家海外派遣員として渡米後、サンフランシスコ歌劇場のフェローとして契約。終了後は同歌劇場、ボストン・リリックオペラ、パリ・オペラ座、ヒューストン・グランドオペラ、ローザンヌ・オペラ、ニューヨークシティオペラ、ロイヤルアルパートホール他多数の劇場に迎えられる。コンサートやリサイタルでも、コンセルトヘボウ、リヨン歌劇場、ジュネーヴ大劇場等に招待されており、日本での活動はリサイタルの他、主要オーケストラとの共演も多い。ニューヨーク在住。大阪音楽大学客員教授。帰国の際に丹生町にも度々訪れてくれている。

次郎丸 智希 作曲家、編曲家、演奏家

大阪大学文学部(音楽学)卒。同大学院修士修了(ドイツ文学)神戸大学院博士修了(発達科学)。

現在、大阪音楽大学講師、お茶の水女子大学講師。兵庫県民芸術劇場として、県下各小・中・高校芸術鑑賞会で公演歴を積むなど、青少年の音楽教育の場で研鑽と実践を重ねる。作曲作品に、バリトンと児童合唱のための「谷川俊太郎 詩の世界」、音楽物語「ふたりはともだち」、「万葉歌集」など。